OliveOil

2025-04-14T12:52:56+00:00

各位是否感觉好像“大同诬陷案”的舆论有被悄悄地扭转?

我开篇提出两个关键点,针对这两个点的认知必须成为共识,反之,就是控制舆论的帮凶:

1.“男子拖拽女子回房”的暴力行为发生在性交前还是性交后?(这里我们就先退一万步假定二人发生了性交)

答:发生在性交后,也就是说无法判断性交行为(事中)是否违背妇女意愿。

2.“女子退回彩礼”的行为发生是自愿退回,还是被逼无奈?

答:从事实行为来看,属于被逼无奈。

我注意到现在有两个舆论开始悄然出现:一是认为男子的暴力行为证明了“违背妇女意愿”;二是认为女子的自愿退钱证明了女子并非骗钱。

接下来我就基于七问之一和七问之三来拆解这两个问题:

1.被害人事前明确表示反对——基于口供

2.被害人事中具有明显反抗行为——基于推理——甚至是基于证据完全不支持的推理!

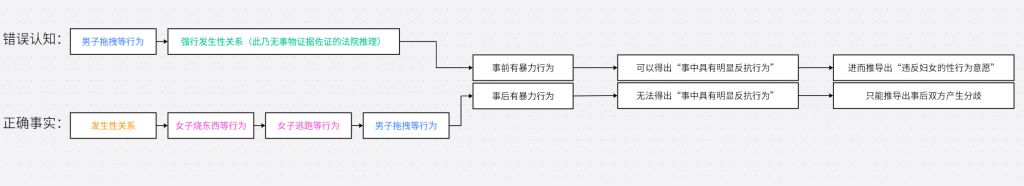

具体行为流程如图所示:

结论:现在的舆论在故意混淆,让人们认为男子的暴力行为发生在事后,而刻意抹除掉了男子女子在事前亲密的举动信息,进而让人们认为男子与女子发生性交的行为也存在暴力行为,然而这些完全是院方无证据的推理

1.法院给“男子起诉女子骗钱的民事诉讼案件”立案

2.法院驳回了男方的“民事诉讼案件”诉讼请求

具体事件流程如图所示:

结论:法院在故意引导舆论,让人们认为女子“立案”前就退回了彩礼中的“案”是指女子对男子的刑事起诉(强奸),但事实上是男子对女子的民事起诉;前者可以推导出女子不为财,而后者则会推理出女子还钱是被逼无奈之举!

我想说的是,我并非在辩经,而是我亲眼观察到现在的舆论在逐渐给人们造成一个错误的认知,如果连基本的事实都被扭曲(按照错误的认知,男的连洗的机会都没有),那最后你连辩的机会都没有!

如果老哥看到什么UP或者大微说什么判得合理,那么就首先抛出这两个问题,让他们回答——刻意对这两个问题的回避,即表明这是肉喇叭出来洗地和扭曲大众认知的!

我开篇提出两个关键点,针对这两个点的认知必须成为共识,反之,就是控制舆论的帮凶:

1.“男子拖拽女子回房”的暴力行为发生在性交前还是性交后?(这里我们就先退一万步假定二人发生了性交)

答:发生在性交后,也就是说无法判断性交行为(事中)是否违背妇女意愿。

2.“女子退回彩礼”的行为发生是自愿退回,还是被逼无奈?

答:从事实行为来看,属于被逼无奈。

我注意到现在有两个舆论开始悄然出现:一是认为男子的暴力行为证明了“违背妇女意愿”;二是认为女子的自愿退钱证明了女子并非骗钱。

接下来我就基于七问之一和七问之三来拆解这两个问题:

一、“七问”第一问: (红色为口供;绿色为推理;蓝色为男子行为;粉色为女子行为;黄色为结论)

(口供)被害人在与席某某谈恋爱时, 明确表示不接受婚前性行为。

(院方推理)案发时,席某某向被害人提出发生性关系, 遭到拒绝后不顾被害人反抗,将其衣服脱掉,强行与其发生性关系; 其间,被害人一只手被席某某抓住,用另一只手推挡席某某,反抗过程中将榻榻米上的窗帘拉下。事后,被害人即跑至卫生间冲洗,情绪激动急欲回家,

(男子行为)席某某控制被害人的手机并将被害人反锁于屋内后自行下楼取车。

(女子行为)席某某返回后,被害人用点燃的卫生纸烧榻榻米边的柜脚,用打火机点燃客厅窗帘,席某某取水灭火时,被害人趁机跑出房间从步梯下至13层呼救,

(男子行为)席某某追至13层抓住被害人的手臂将其拖入电梯,电梯到14层后,被害人坐在电梯内用脚蹬电梯轿厢予以反抗,被席某某强行拖出电梯拽回室内。之后席某某应被害人再次要求,开车送其回家,

(女子行为)途中被害人母亲给被害人打电话时,席某某才将手机交还,被害人拿到手机即向其母哭诉遭席某某强暴,并于当晚打110电话报警。

(院方结论)综合上述情节,被害人在事前明确表示反对婚前性行为,事中具有明显反抗行为,事后反应强烈,足以认定席某某违背被害人意志,强行与被害人发生了性关系。

法院给出的两个结论:(院方推理)案发时,席某某向被害人提出发生性关系, 遭到拒绝后不顾被害人反抗,将其衣服脱掉,强行与其发生性关系; 其间,被害人一只手被席某某抓住,用另一只手推挡席某某,反抗过程中将榻榻米上的窗帘拉下。事后,被害人即跑至卫生间冲洗,情绪激动急欲回家,

(男子行为)席某某控制被害人的手机并将被害人反锁于屋内后自行下楼取车。

(女子行为)席某某返回后,被害人用点燃的卫生纸烧榻榻米边的柜脚,用打火机点燃客厅窗帘,席某某取水灭火时,被害人趁机跑出房间从步梯下至13层呼救,

(男子行为)席某某追至13层抓住被害人的手臂将其拖入电梯,电梯到14层后,被害人坐在电梯内用脚蹬电梯轿厢予以反抗,被席某某强行拖出电梯拽回室内。之后席某某应被害人再次要求,开车送其回家,

(女子行为)途中被害人母亲给被害人打电话时,席某某才将手机交还,被害人拿到手机即向其母哭诉遭席某某强暴,并于当晚打110电话报警。

(院方结论)综合上述情节,被害人在事前明确表示反对婚前性行为,事中具有明显反抗行为,事后反应强烈,足以认定席某某违背被害人意志,强行与被害人发生了性关系。

1.被害人事前明确表示反对——基于口供

2.被害人事中具有明显反抗行为——基于推理——甚至是基于证据完全不支持的推理!

具体行为流程如图所示:

结论:现在的舆论在故意混淆,让人们认为男子的暴力行为发生在事后,而刻意抹除掉了男子女子在事前亲密的举动信息,进而让人们认为男子与女子发生性交的行为也存在暴力行为,然而这些完全是院方无证据的推理

二、“七问”第三问:(这一问的表述逻辑极其混乱,因此不再用上面的颜色标注逻辑,新逻辑改为: 蓝色为男子行为; 橙色为春秋笔法 )

(男子行为)双方发生纠纷后,男方起诉返还婚约财产。

(无意义内容)一审法院审理查明,男方给付女方的10万元及戒指属彩礼范畴,

(注意这里的“立案”)在法院立案前,女方已将上述彩礼退还至婚介机构,女方持有彩礼的基础事实已不存在,婚介机构多次通知男方领取但被其拒绝, 审理期间法院告知男方可以帮助其取回上述款物,男方仍不领取。

(无意义内容)二审法院查明的事实与一审一致。为了实质化解纠纷、促进案结事了,二审法院又主动联系保管方将上述款物带至法院,但男方仍未领取。

(注意这里的“其诉讼请求”)二审法院认为,男方本可以通过领取该款物实现返还彩礼的诉讼目的,但却以各种理由推托不予领取,一审法院驳回其诉讼请求并无不当。故判决驳回上诉,维持原判。

法院给出的事实为:(无意义内容)一审法院审理查明,男方给付女方的10万元及戒指属彩礼范畴,

(注意这里的“立案”)在法院立案前,女方已将上述彩礼退还至婚介机构,女方持有彩礼的基础事实已不存在,婚介机构多次通知男方领取但被其拒绝, 审理期间法院告知男方可以帮助其取回上述款物,男方仍不领取。

(无意义内容)二审法院查明的事实与一审一致。为了实质化解纠纷、促进案结事了,二审法院又主动联系保管方将上述款物带至法院,但男方仍未领取。

(注意这里的“其诉讼请求”)二审法院认为,男方本可以通过领取该款物实现返还彩礼的诉讼目的,但却以各种理由推托不予领取,一审法院驳回其诉讼请求并无不当。故判决驳回上诉,维持原判。

1.法院给“男子起诉女子骗钱的民事诉讼案件”立案

2.法院驳回了男方的“民事诉讼案件”诉讼请求

具体事件流程如图所示:

结论:法院在故意引导舆论,让人们认为女子“立案”前就退回了彩礼中的“案”是指女子对男子的刑事起诉(强奸),但事实上是男子对女子的民事起诉;前者可以推导出女子不为财,而后者则会推理出女子还钱是被逼无奈之举!

总结

一言以蔽之,对这两个关键点的模糊扭转了当前的舆论,各位老哥可以转发给身边的人看;如果有人站女方,可以做个实验,看看对方是否在这两个问题上认知是存在错误的。我想说的是,我并非在辩经,而是我亲眼观察到现在的舆论在逐渐给人们造成一个错误的认知,如果连基本的事实都被扭曲(按照错误的认知,男的连洗的机会都没有),那最后你连辩的机会都没有!

如果老哥看到什么UP或者大微说什么判得合理,那么就首先抛出这两个问题,让他们回答——刻意对这两个问题的回避,即表明这是肉喇叭出来洗地和扭曲大众认知的!