GRIM

2024-04-16T07:42:57+00:00

前几天有个老哥发了一个关于血眼屏障的帖子(人体和眼球有不同的免疫系统),其中有一些关于颜色和显示的讨论,感觉有一些有意思的小知识无法在回复内解释清楚,故单开一篇帖子分享下关于人体视觉的各种相关小知识。

我们是如何看到物体的颜色的?

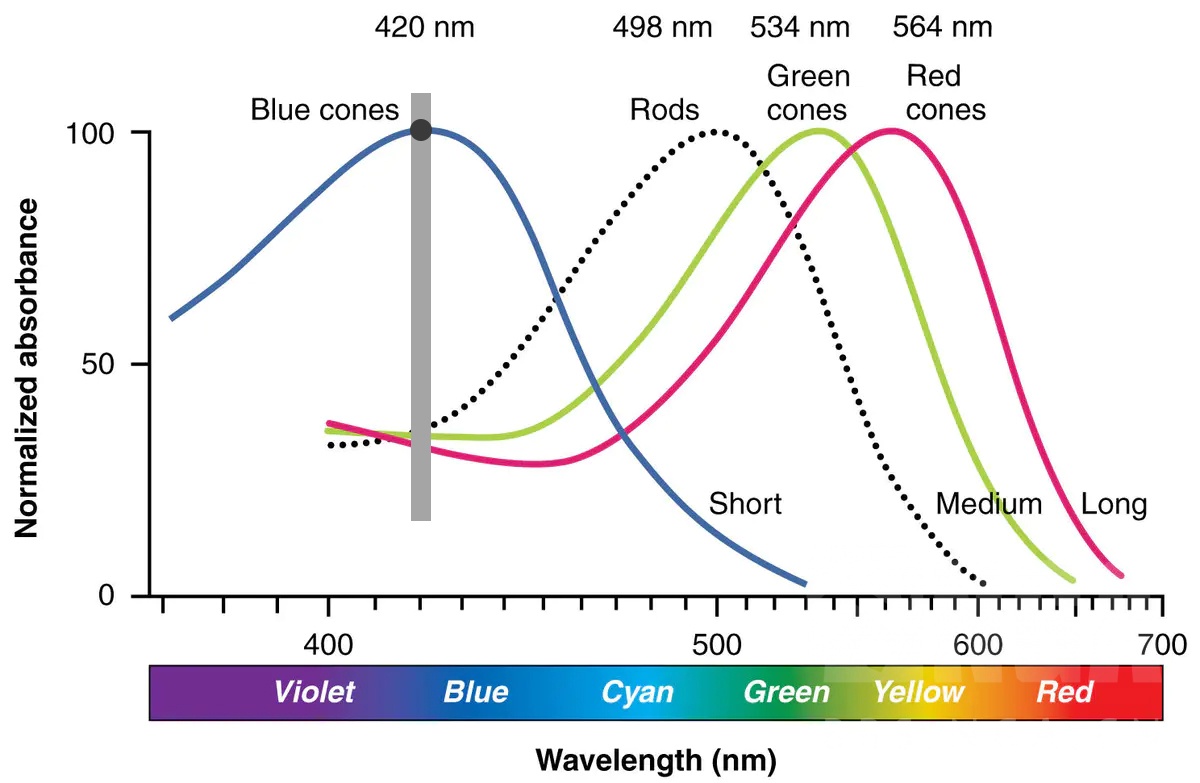

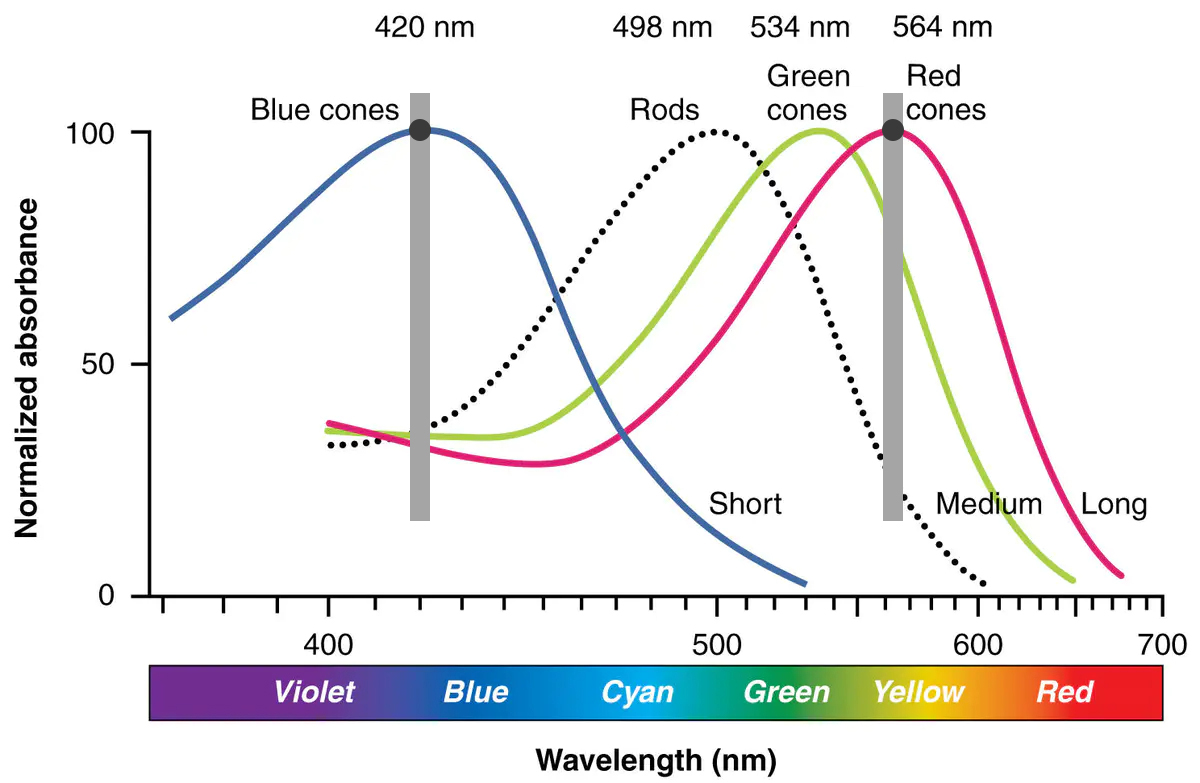

一束光通过各种各样的折射与反射,透过角膜与晶状体,最终达到视网膜上,会刺激视网膜上的三种细胞(视锥细胞L、视锥细胞M、视锥细胞S视杆细胞),也就是长中短锥的视锥细胞和感受亮度反应的视杆细胞。

通过光的波长对四种细胞的不同作用, 神经元会根据刺激程度的不同,向大脑发送不同等级的电位信号,大脑通过对比不同的电位信号,从而在大脑中产生不同的颜色感受。

例如我们接收到一段 420nm 波长的光到达视网膜上,明显能看到它最大程度的刺激了掌管蓝色的短锥细胞,尽管它同时会刺激其他的视觉细胞,但对应等级的电位信号会在大脑中拟合成为蓝色信息。

洋红色是不存在的颜色吗?

在光谱中并不存在洋红色,在之前的帖子里,我回复的是紫色,准确的说是 Magenta 洋红色,印刷中基础四色(CMKY)中的 M 对应的就是洋红色。

而我们所感受到的洋红色,是上面两束光线的两种刺激拟合而成,大部分的颜料确实会吸收两种可见光,但洋红色仅吸收日光中的绿色波长,保留了蓝色波长和红色波长,它们共同对蓝视锥细胞和红视锥细胞进行刺激,大脑在通过对比这种电位信号,自己拟合出了一种光谱中不存在的颜色,洋红色

。

。

有没有比较少视锥细胞的生物呢?它们看到的是什么呢?

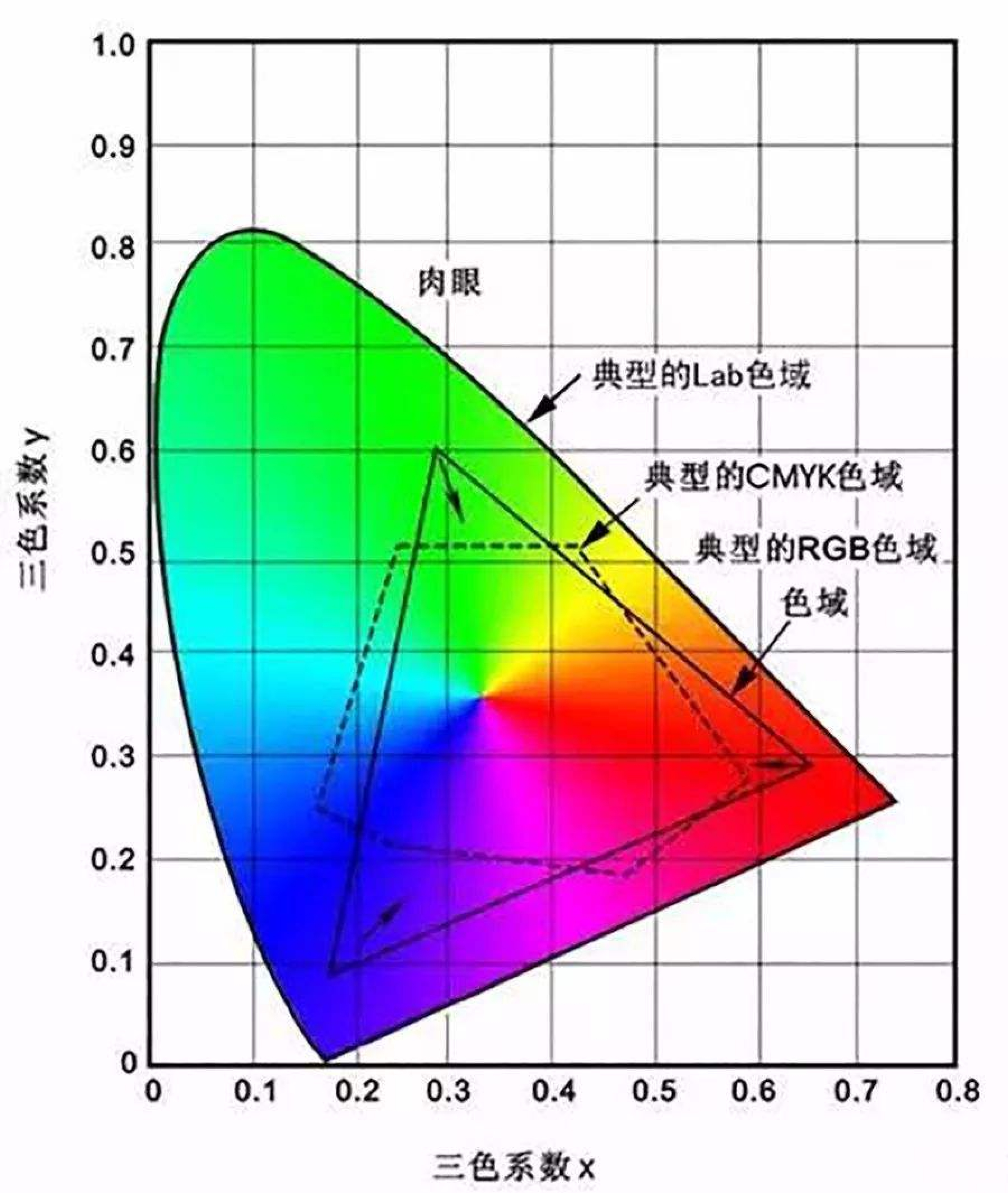

相信大家在购买显示器的时候,都有看到过这种色域图,之所以是三维的色域图也非常简单,因为我们有三种视锥细胞,从而构建起一个立体的色域坐标系。(加上一些实际的反馈情况,在极暗和极亮等特殊环境下,人体会忽略一些颜色,所以理论上我们其实是感受不到绝对的正红、正蓝和正绿的,这也是色域图是立体舌型的原因)

然而其实自然界中大部分哺乳动物都只有两种视锥细胞,长杆视锥细胞和短杆视锥细胞,比如非洲大草原上的狮子和羚羊,它们所缺少的就是负责绿色的中锥细胞,换言之,它们只能感受到两种视锥细胞的刺激,在这种拟合情况下,比如一只狮子藏在草丛里,在狮子和羚羊的眼中,它们都是这样的,

某种意义上,这是有极大的伪装作用的。

而恰恰可能是偶然从长锥细胞中分裂出来的中锥细胞,使得早期人类可以在草原中,可以迅速的发现藏在草里偷偷接近的各种棕黄色毛皮的猛兽,才能使得人类在蛮荒时代生存下来。

*据考古发现,在直立猿阶段,伤害人类最多的动物是蛇,主要是由于人类对蛇的接近很难有感知和缺乏有效的应对手段,所以至今对蛇的恐惧是刻在人类 DNA 里的。

为什么大红大绿的搭配会觉得很土?

东北的大花袄,在视觉上总是让人觉得吵闹的,核心原因在于它在高频段反复刺激中锥和长锥细胞,由此带来更大的消耗和疲劳。

不过在某些特殊的场合,确实又需要这样的刺激和吵闹感。但如果把明度降下去,不形成较大的刺激,就会偶尔产生的陌生感,反而会带来某种高级感。

所以蓝色和绿色能够让人感到放松也是这个原因,因为在中低频段,反复尽量少的给与细胞的刺激,从而能达到更有效的休息,从而让人感到舒适和放松。

白金还是蓝绿?大脑对信息的后续加工

除了基础的刺激以外,其实还有非常多的效应,算是人体在现实生活中的某种补丁吧,比如说亥姆霍兹-科尔劳施效应,就是指在相同的光源亮度情况下,人类会认为彩色光会纯白色更亮。还有颜色中加入白色,单色光叠加会发生的感知色相偏移,红色加白加多了开始变粉,蓝偏紫等。

但最后汇总下来,在不同光线等情况下,我们看到的颜色其实是会发生变化的。我们所认为的恒常性其实是由大脑汇总后在补充信息作为最后的决策产生的结果,比如很经典的一个案例:白金还是蓝黑

这是有一段时间很火的一张照片,大家为它是白金还是蓝黑争论不休。

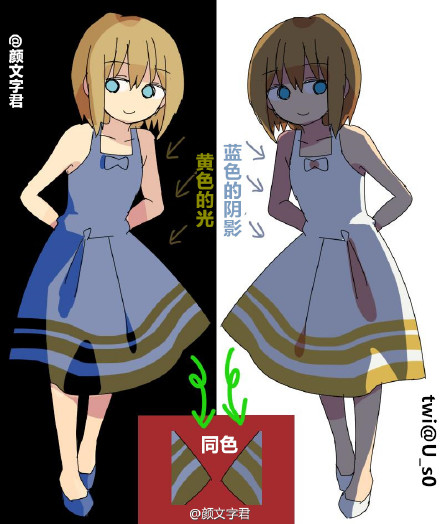

其实在排除一些个体差异的情况下,更多的情况是由于大家默认对裙子所处的背景信息进行脑补的情况不同所造成的差异。

在我们大脑认为目前处于偏冷色(蓝色)环境光下时,我们会认为这是一条白金的裙子,而我们认为处于偏暖色环境光时,我们会认为这是一条蓝黑的裙子。由于图片缺乏这个信息,而大脑又必须对周围环境做出解释时,它就会根据过往填补对应的信息,综合来做出对应的决策。

同理,如果一个人穿深色蓝牛仔裤走进一个红灯的酒吧中,如果你见过那条裤子,你可能会识别为深蓝色,也有可能根据过往情况,认为他穿了一条黑色牛仔裤,这一切只有等出了酒吧之后,大脑才会做出反应:哦,原来这裤子是这个颜色,下次再见面时,它就会根据过往情况直接给予校正了。

PS:我不知道是 NGA 网页还是什么问题,目前我这里看起来图片感觉很模糊,如果发布出去模糊的话,我晚些在编辑一下。

我们是如何看到物体的颜色的?

一束光通过各种各样的折射与反射,透过角膜与晶状体,最终达到视网膜上,会刺激视网膜上的三种细胞(视锥细胞L、视锥细胞M、视锥细胞S视杆细胞),也就是长中短锥的视锥细胞和感受亮度反应的视杆细胞。

通过光的波长对四种细胞的不同作用, 神经元会根据刺激程度的不同,向大脑发送不同等级的电位信号,大脑通过对比不同的电位信号,从而在大脑中产生不同的颜色感受。

例如我们接收到一段 420nm 波长的光到达视网膜上,明显能看到它最大程度的刺激了掌管蓝色的短锥细胞,尽管它同时会刺激其他的视觉细胞,但对应等级的电位信号会在大脑中拟合成为蓝色信息。

洋红色是不存在的颜色吗?

在光谱中并不存在洋红色,在之前的帖子里,我回复的是紫色,准确的说是 Magenta 洋红色,印刷中基础四色(CMKY)中的 M 对应的就是洋红色。

而我们所感受到的洋红色,是上面两束光线的两种刺激拟合而成,大部分的颜料确实会吸收两种可见光,但洋红色仅吸收日光中的绿色波长,保留了蓝色波长和红色波长,它们共同对蓝视锥细胞和红视锥细胞进行刺激,大脑在通过对比这种电位信号,自己拟合出了一种光谱中不存在的颜色,洋红色

。

。有没有比较少视锥细胞的生物呢?它们看到的是什么呢?

相信大家在购买显示器的时候,都有看到过这种色域图,之所以是三维的色域图也非常简单,因为我们有三种视锥细胞,从而构建起一个立体的色域坐标系。(加上一些实际的反馈情况,在极暗和极亮等特殊环境下,人体会忽略一些颜色,所以理论上我们其实是感受不到绝对的正红、正蓝和正绿的,这也是色域图是立体舌型的原因)

然而其实自然界中大部分哺乳动物都只有两种视锥细胞,长杆视锥细胞和短杆视锥细胞,比如非洲大草原上的狮子和羚羊,它们所缺少的就是负责绿色的中锥细胞,换言之,它们只能感受到两种视锥细胞的刺激,在这种拟合情况下,比如一只狮子藏在草丛里,在狮子和羚羊的眼中,它们都是这样的,

某种意义上,这是有极大的伪装作用的。

而恰恰可能是偶然从长锥细胞中分裂出来的中锥细胞,使得早期人类可以在草原中,可以迅速的发现藏在草里偷偷接近的各种棕黄色毛皮的猛兽,才能使得人类在蛮荒时代生存下来。

*据考古发现,在直立猿阶段,伤害人类最多的动物是蛇,主要是由于人类对蛇的接近很难有感知和缺乏有效的应对手段,所以至今对蛇的恐惧是刻在人类 DNA 里的。

为什么大红大绿的搭配会觉得很土?

东北的大花袄,在视觉上总是让人觉得吵闹的,核心原因在于它在高频段反复刺激中锥和长锥细胞,由此带来更大的消耗和疲劳。

不过在某些特殊的场合,确实又需要这样的刺激和吵闹感。但如果把明度降下去,不形成较大的刺激,就会偶尔产生的陌生感,反而会带来某种高级感。

所以蓝色和绿色能够让人感到放松也是这个原因,因为在中低频段,反复尽量少的给与细胞的刺激,从而能达到更有效的休息,从而让人感到舒适和放松。

白金还是蓝绿?大脑对信息的后续加工

除了基础的刺激以外,其实还有非常多的效应,算是人体在现实生活中的某种补丁吧,比如说亥姆霍兹-科尔劳施效应,就是指在相同的光源亮度情况下,人类会认为彩色光会纯白色更亮。还有颜色中加入白色,单色光叠加会发生的感知色相偏移,红色加白加多了开始变粉,蓝偏紫等。

但最后汇总下来,在不同光线等情况下,我们看到的颜色其实是会发生变化的。我们所认为的恒常性其实是由大脑汇总后在补充信息作为最后的决策产生的结果,比如很经典的一个案例:白金还是蓝黑

这是有一段时间很火的一张照片,大家为它是白金还是蓝黑争论不休。

其实在排除一些个体差异的情况下,更多的情况是由于大家默认对裙子所处的背景信息进行脑补的情况不同所造成的差异。

在我们大脑认为目前处于偏冷色(蓝色)环境光下时,我们会认为这是一条白金的裙子,而我们认为处于偏暖色环境光时,我们会认为这是一条蓝黑的裙子。由于图片缺乏这个信息,而大脑又必须对周围环境做出解释时,它就会根据过往填补对应的信息,综合来做出对应的决策。

同理,如果一个人穿深色蓝牛仔裤走进一个红灯的酒吧中,如果你见过那条裤子,你可能会识别为深蓝色,也有可能根据过往情况,认为他穿了一条黑色牛仔裤,这一切只有等出了酒吧之后,大脑才会做出反应:哦,原来这裤子是这个颜色,下次再见面时,它就会根据过往情况直接给予校正了。

PS:我不知道是 NGA 网页还是什么问题,目前我这里看起来图片感觉很模糊,如果发布出去模糊的话,我晚些在编辑一下。

大脑真是厉害啊,既能脑补,还能靠之前的经验进行修复。

大脑真是厉害啊,既能脑补,还能靠之前的经验进行修复。