Dr. Pandu

2024-11-07T11:47:00+00:00

如果现在的网络规则变更为如下三条:

一、任何人都能自由的发布任何观点,不会遭到限流和处罚。

二、任何网络上发布的言论,在事实层面都不允许有一点点虚假,故意披露不完整信息暗示相反的结论——即所谓的春秋笔法——也算虚假,一旦出现虚假,除了禁止发表言论外,直接追责到现实中,处罚力度很高。

三、不需要实名制,隐去可定位到身份的真实信息不算虚假,但是编造身份信息算虚假。

以上规则由一个绝对公正且拥有最终解释权的超级AI执行,不会被钻逻辑漏洞,不会被人为操纵。

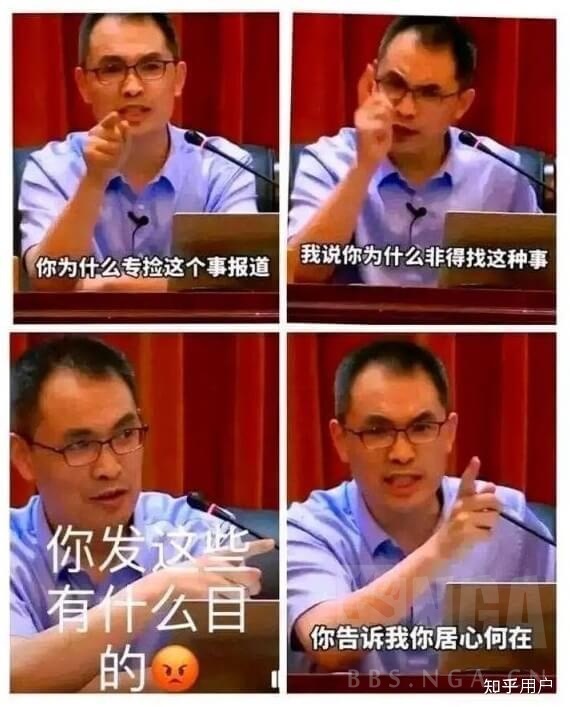

站在gov的角度,舆论环境会变好还是变差?

站在具体个人的角度,舆论环境会变好还是变差?

站在商业主体角度,舆论环境会变好还是变差?

——————————————

第一次编辑。

发现一个我认为很合理的质疑,并就此打一个补丁。

客观事实的认定范围尽可能小, 只处罚摒除了主观评价后依然有确切虚构事实的言论,不如说我引用这个,就不处罚。

一、任何人都能自由的发布任何观点,不会遭到限流和处罚。

二、任何网络上发布的言论,在事实层面都不允许有一点点虚假,故意披露不完整信息暗示相反的结论——即所谓的春秋笔法——也算虚假,一旦出现虚假,除了禁止发表言论外,直接追责到现实中,处罚力度很高。

三、不需要实名制,隐去可定位到身份的真实信息不算虚假,但是编造身份信息算虚假。

以上规则由一个绝对公正且拥有最终解释权的超级AI执行,不会被钻逻辑漏洞,不会被人为操纵。

站在gov的角度,舆论环境会变好还是变差?

站在具体个人的角度,舆论环境会变好还是变差?

站在商业主体角度,舆论环境会变好还是变差?

——————————————

第一次编辑。

发现一个我认为很合理的质疑,并就此打一个补丁。

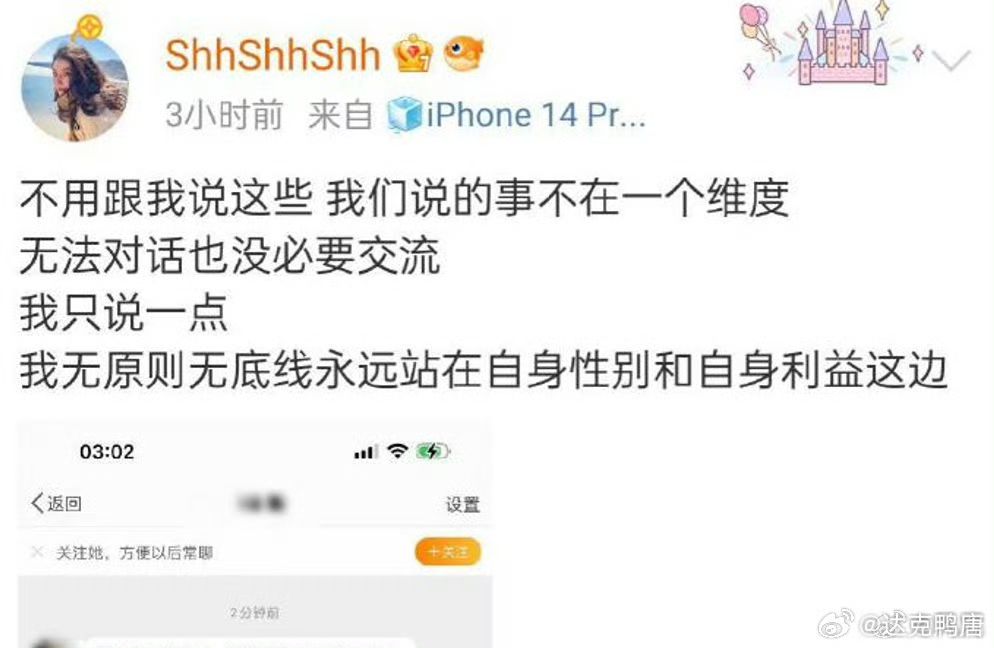

如果不纠结规则的严谨性,其实还忽略了[立场]与[情绪]的关系。《语言学的邀请》有一个观点:人说一句话只有两种作用:“报告现象”与“传达情感”。总结来说,前者是描述已知现象,后者是表达观点、情绪。如果你认为按照你的假设,人人就都会像论文一样严谨论证再发言,那我只能说表达情绪才是人使用语言更常用的目的。

我在外卖评论区说:“这家的xx菜太辣了,店家是[脏话]吗?放那么多辣椒?”那么按照[立场]来说,站商家立场的人如何阻止我发泄情绪?我说的难道不是事实?不能因为我是广州人点了特辣火锅就说我是找茬吧(非恶意,仅举例)。

我在外卖评论区说:“这家的xx菜太辣了,店家是[脏话]吗?放那么多辣椒?”那么按照[立场]来说,站商家立场的人如何阻止我发泄情绪?我说的难道不是事实?不能因为我是广州人点了特辣火锅就说我是找茬吧(非恶意,仅举例)。

客观事实的认定范围尽可能小, 只处罚摒除了主观评价后依然有确切虚构事实的言论,不如说我引用这个,就不处罚。