M̴̍̕Ë̶́̕N̸̤̍Ả̷̈́N̵̅͌C̶̿͒E̴̿̂

2024-05-26T16:39:55+00:00

我们都知道减肥或者说减脂的核心以及唯一原则就是热量差,基于人类特别是胖子往往都会低估摄入的热量以及高估运动消耗(有趣的是,天生的瘦子会高估自己的食物摄入量,这就是所谓怎么吃都不胖的绝大部分解释 )

)

这也是为什么我们推荐减脂时即使不是每样进嘴的食物都要上秤,也要在开始减脂的前2-4周对自己的饮食上秤,以建立起自己经常摄入的食物一个大概的重量和热量的数量级概念,不然纯靠感觉评估摄入热量是大部分人减肥中后期失败或者不达预期的重要原因。

在建立了一个粗略概念的减肥人士的认知里,一般都会注意起来主食碳水和高密度零食的热量,但是仍有相当一部分的人在这样粗略的有意识控制下依旧减了一定时间后就热量平衡了,这往往是因为比较隐秘的一些热量来源所导致的,比如游离油脂。

游离油脂指你在食物之外额外添加的油脂摄入,大部分情况下就是你炒菜加的精炼植物油,根据均衡饮食的比例,脂肪占一个人全天供能的20-30%为佳,在比较健康的体重范围内,每天的脂肪推荐摄入量大约都在40-60g左右,其中游离油脂推荐不超过25g。

为什么推荐摄入这么的少是因为油脂的能量密度爆炸般的高,1g油脂=9大卡热量,单位热量是碳水和蛋白质的2倍多,50g油脂就等于450大卡热量,而50g油脂其实如果不刻意控制是非常容易超标的,很多人每天摄入的游离油脂就50g以上了,都不用算上食物中自带的脂肪。

实验部分:

实验1:常规素菜采取拉油烹饪的吸油量(先别急我知道拉油不家常.jpg)

大约500g左右的芹菜炒香干如果直接拉油的话吸油量大约为37g(1464→1427,油的蒸腾效应等一些小误差就不考虑了,也考虑不了),而且这种类型的食材盘底不会渗很多的油,基本都被食材吸收了。

正常人推荐一天吃一斤左右的素菜,你要是全天吃了拉油烹饪的这类素菜(比如外食),一天的油脂摄入就已经快达标了。

实验2:绿叶菜采取拉油烹饪的吸油量

买来500g的青菜,切配后也称过重大概是232g(图没拍,无关吐槽一句真坑啊,我做了这个实验才知道我不爱吃根平常切掉的做法这缩水率比牛肉还强 )

)

amzing啊,过油后油量重量减少56g(1274→1220),青菜本身增重36g(232→272:1492-1220),考虑到过油蔬菜损失的水分,可以认为这56g油全部结结实实挂到青菜身上了,即使考虑装盘后渗出的油脂,这一盘菜摄入30-40g油脂还是没啥问题的。

最可怕的是这是生重只有半斤的青菜,如果是完整的一斤绿叶菜,吸油量得翻1.5-2倍,已经快和半斤挂糊油炸肉类的吸油量不相上下了。(但是该说不说拉完油的青菜确实好吃,油润 )

)

实验3:油炸烹饪蒜香鸡翅的吸油量以及高温冲炸能否逼出吸入的油脂?

腌制后鸡翅大约500g,裹粉后没称,大约再算他50g吧。

6成热油炸成熟后油量重量变化80g(1220→1140),食材本身重量变为450g,也就是说粗略估计大概水分脱去了100-150g以上?

升到7成油温后冲炸,油量重量继续变化32g(1140→1108),食材本身重量变为435g,由于短时间冲炸食材脱去的水分无从得知,虽然油温更高水分脱去的更多更迅速,但冲炸的时间只有第一次炸制的6分之一,根据经验来说可能二次冲炸脱水的量大概是第一次的3分之一左右,大概30-50g?

因此来说这30g油应该也是差不多全被食材吸进去了,也差不多证伪了大部分大厨的一个说法:冲炸可以把已经油炸的食材内部吸收的油脂通过水分的逼出部分逼出。 (东北大舅这个说法我一直将信将疑)

(东北大舅这个说法我一直将信将疑)

通过这次实验粗略的来看我认为不是很现实,最多说冲炸吸收的油脂远少于第一次炸制吸收的油脂,并且高温脱水会在口感上(比如酥脆和减少油腻感)有提升,但是我不认为冲炸可以减少食材吸入的油脂,从直觉上来看,你只要放进油锅炸,一定会吸油,不过是多和少的区别。

这个实验的结果也基本和我之前看到的他人做的试验数量级接近:比如一斤挂糊的里脊油炸大概也是消耗起码100g二两油。

也就是我们可以粗略认为大部分挂糊油炸的菜,一斤食材消耗的油量在100g,二两油这个数量级附近。

初步结论:

现在可以解释一下为什么实验素菜也采取拉油的烹饪方式

1.炒过菜的坛友都知道,这种容易出水的绿叶菜在家庭火力的条件下,如果你按照控制油脂的方式放10g左右的油炒,结果一定是食材进去油就被立马吸干,锅底变成干的然后食材微微出水锅底变成轻微类水煮,出水的多少取决于食材控水状态、控温和火力,反正这个油量不可能起到足量传热媒介的作用,直接就被食材吸干了。请注意,10g油这个量还是针对半斤菜,家庭灶不拉油是不可能直接放一斤菜还能是炒菜的,那只能变成纯水煮。

也就是说按照每天摄入一斤菜来说,你随便炒炒放20g油也就是杯水车薪,根据我的经验如果要达到每个食材都能被油脂包裹,食材入锅翻炒后锅底还能留有一层油脂的情况,起码也得是40g油以上。

所以我很好奇如果直接拉油的话吸取油量和靠近商业化的炒制的区别,事实证明拉油那1斤菜可能就要直奔80-100g了,相对于炒制还是2倍以上。

不过尽管如此,对于口味和烹饪方式上靠近商业化的情况下,即使是炒制,绿叶菜的油脂需求量依然不可小觑,如果菜要炒的足够油润好吃,起码40g油脂也是直接把每天一个人的油脂配额接近直接用光了。

所以基于美食版的平均厨艺水平,特别是厨艺比较高,追求口味的坛友,如果需要注意自身的油脂摄入和减脂的,请注意绿叶菜是一个隐藏的吸油大户,特别是做的很好吃的情况下,按照每天的推荐食材摄入量(一斤菜和半斤肉),素菜做的足够好吃会和油炸荤菜额外摄入的油脂相当,很多人可能没有意识到这一点。

2.相当多的人是没有办法顿顿自己做饭的,那么如果外食,我可以说99%的馆子所有食材都是能过油就过油的,当然也包括素菜,所以对比做了一个非叶菜素菜拉油的吸油量测试,一斤菜也是起码40g油。

所以在控制了过量碳水和戒除零食的情况下,你还减不下来很有可能是隐藏的油脂摄入太多了,比如外食的烹饪方式油脂一定是大大超标的,如果你按照自己做比较清淡的烹饪方式和感觉去计算热量,那么会严重低估摄入量。

3.油炸菜大家都知道油多不健康,但是真的吸了多少油的数值化量化很少有人去做,现在一个粗略的数量级给到各位,一斤油炸食物≈100g也就是二两额外油脂摄入,按照每天250-300g肉类摄入来说,如果烹饪方式是油炸的那么50g油脂配额直接用完,这还没有算肉本身含有的脂肪,这可以帮助各位更好的理解减肥减脂为什么要少吃甚至戒除油炸食品,甚至脂肪稍高一些的肉类就要去皮去脂,因为现代社会饮食脂肪实在太易得了。

4.除了油炸菜外,红烧菜其实如果比较追求烹饪口味的情况下,隐藏热量也非常恐怖,比如到达一定的烹饪水平就会上糖色,而糖色不是烧成焦糖色就没热量的了,比较商业化和大厨的做法,那个糖色的糖都是起步4 50g放的,再加上红烧调味的糖口起步20g,这光糖的碳水就是接近300卡的热量了。另外,很多酱料也是隐含有非常多的油的,比如沙拉酱、花生酱、麻酱、辣椒油、蒜蓉酱等,这个也是老生常谈的问题了。

如果你追求正统技法逢烧必炸,就会再额外摄入100g油脂。如果你不巧做的还是大酸甜口的糖醋菜,那么用于调味的糖起步100g,这里光游离脂肪和游离糖加起来的热量就有1300大卡,这就是糖油混合物的威力

除此之外还有大家都应该熟知的烘焙、零食、高密度能量的现代化食物制品也是热量杀手。一般男性胖子都是正餐的碳水和油脂总量超标,而女性有一部分是正餐的优质碳水蛋白质不好好吃,但是奶茶蛋糕零食拉满,这其中绝大部分也是油脂严重超标。

5.上文的热量摄入全都是按上限计算的,实际摄入的油脂应该并没有那么多(比如部分残留在餐具内,消耗的油并不是完全被食物吸收了),但是基于人特别是需要减肥的人总会低估自己的摄入的原因,计算热量的时候往多了算总是比往少了算要好。

给一些对油的质量和多少没有概念的小伙伴统一认知

如图分别是10g油,在炒勺和锅内的视觉观感,顺带一提,如果你热锅冷油先润锅,把油倒掉留在锅壁上的油膜的量大概就是5-10g(视你倒的时间长短,滴的干不干净)

如图分别是30g油,上略。

如图分别是50g油,上略

如图分别是80g油,但是哪怕是80g油放锅里平摊着看起来也并不多,参照这个量回去看一下美食烹饪up主特别是厨师出身的视频,你会发现很多常规菜用油量都接近这个用量了 (很多菜最后还要加明油,又是起步20g)

(很多菜最后还要加明油,又是起步20g)

值得注意的是,我的炒勺是家庭版小炒勺,锅也偏小,你在网上比较专业的烹饪视频里看到的都要比我大不止一号,我这个炒勺装满快溢出来是100g油,而网上视频大厨手里的炒勺,这个容量得*1.5。

比如东北大舅和王刚,他们那个炒勺一勺装差不多快满就是120g(相当于我上图80g左右的深浅),而这类大厨随手用炒勺勾一小勺油,就是起步30-40g油,比如爆香葱姜蒜然后下肉片肉丝,按照我的观察起码就是这个数量级的油,所以有时候有坛友会疑惑用铁锅为什么也滑油了也热锅了最后还是沾,如果你是按10g油炒菜这么放的,如果控温能力不是非常强那么沾很正常,大厨的基础油用量都是一般人的3-4倍

所以我要再强调一遍,外食的馆子都是像大舅王刚这样的用油习惯,所以你在估计外食的热量的时候,但凡见到食材的外围都是油润的包裹着油脂的,请按照自己直觉的热量起步加300-500卡才比较合适,如果你明确能认知吸油量非常大的菜品,请按照每斤额外100g油脂摄入计算(比如炒饭 一份餐馆油润的炒饭轻轻松松1200-1500大卡,老吃这个能减肥就见鬼了)。

一份餐馆油润的炒饭轻轻松松1200-1500大卡,老吃这个能减肥就见鬼了)。

趣味答题:

基于本贴内容给两个小小的热量判断相关实操。

1.上面的图是我顺便做的土豆片炒洋葱,不是采用的直接过油方式,而是尽量省油的煎的方式,在保证一定的烹饪口感的前提下,请猜测我使用了多少额外油脂。

2.我今天的晚餐吃了5个上文实验中的蒜香鸡翅,3分之1份量的土豆片炒洋葱,生重60g的米饭,正常炒制的蔬菜200g(额外使用油脂10g),求本餐大概的摄入热量,碳蛋脂供能比例。

总结:

1.热量差是减肥的唯一准则,其中定量自己的热量摄入是占据95%重要性的事情,但是很多人要么就是完全看感觉,要么粗略的计算热量但是忽略了隐藏的一些热量刺客,比如游离油脂,油脂的能量密度实在是太高了,而进入现代化社会之前哪怕是小地主也不能获得足够的油脂摄入,所以人类的身体完全的、百分百的、从始至终是基于缺乏油脂摄入来运作的,现代化的社会环境下对于我们原始的肉体,脂肪摄入只要不刻意控制绝大部分时候都是超标的。

2.大部分计算食物热量的app,油脂都是往少了算的,比如薄荷里绝大部分的菜油脂都是按5-15g计算的,你如果自己做并且能控制每道菜都是这种低用量那你可以直接采信薄荷里的成品热量数据。

但凡你做菜比较追求口味,厨艺比较好,比较往商业化烹饪方式和餐馆靠拢的,以及没办法只能外食的,请把食材生重和油脂分开计算,不能准确计算重量的、以及看起来就被油脂包裹很油润的菜,哪怕他本身食材是很健康的食物,也请在自己常规的估计量上加300-500大卡,部分明确大量吸油的菜品如油炸食物、吸油特性食材(茄子以及任何带炒蛋的菜)、糖油混合物(炒饭、任何油炸面粉类食物比如油条、墩子、葱油饼等,早餐是重灾区)、任何大酸甜口糖醋菜,请直接起步double估算热量摄入。

3.反过来说,如果你自己做菜并且使用的都是比较清淡的油脂使用策略(每道菜5-15g),那么只要不吃特别吸油的那些菜,正常的炒菜在摄入一天的需求量的同时(1斤蔬菜半斤肉),差不多油脂摄入也是正好的。

所以只要你能自己做菜并且控制油脂的用量(注意前提),那么炒菜完全是可以正常吃的,并没有必要天天吃水煮鸡胸西蓝花,人体每天是需要20-30%的能量来源于油脂的,油脂摄入并不是越少越好。

完

)

)这也是为什么我们推荐减脂时即使不是每样进嘴的食物都要上秤,也要在开始减脂的前2-4周对自己的饮食上秤,以建立起自己经常摄入的食物一个大概的重量和热量的数量级概念,不然纯靠感觉评估摄入热量是大部分人减肥中后期失败或者不达预期的重要原因。

在建立了一个粗略概念的减肥人士的认知里,一般都会注意起来主食碳水和高密度零食的热量,但是仍有相当一部分的人在这样粗略的有意识控制下依旧减了一定时间后就热量平衡了,这往往是因为比较隐秘的一些热量来源所导致的,比如游离油脂。

游离油脂指你在食物之外额外添加的油脂摄入,大部分情况下就是你炒菜加的精炼植物油,根据均衡饮食的比例,脂肪占一个人全天供能的20-30%为佳,在比较健康的体重范围内,每天的脂肪推荐摄入量大约都在40-60g左右,其中游离油脂推荐不超过25g。

为什么推荐摄入这么的少是因为油脂的能量密度爆炸般的高,1g油脂=9大卡热量,单位热量是碳水和蛋白质的2倍多,50g油脂就等于450大卡热量,而50g油脂其实如果不刻意控制是非常容易超标的,很多人每天摄入的游离油脂就50g以上了,都不用算上食物中自带的脂肪。

实验部分:

实验1:常规素菜采取拉油烹饪的吸油量(先别急我知道拉油不家常.jpg)

大约500g左右的芹菜炒香干如果直接拉油的话吸油量大约为37g(1464→1427,油的蒸腾效应等一些小误差就不考虑了,也考虑不了),而且这种类型的食材盘底不会渗很多的油,基本都被食材吸收了。

正常人推荐一天吃一斤左右的素菜,你要是全天吃了拉油烹饪的这类素菜(比如外食),一天的油脂摄入就已经快达标了。

实验2:绿叶菜采取拉油烹饪的吸油量

买来500g的青菜,切配后也称过重大概是232g(图没拍,无关吐槽一句真坑啊,我做了这个实验才知道我不爱吃根平常切掉的做法这缩水率比牛肉还强

)

)amzing啊,过油后油量重量减少56g(1274→1220),青菜本身增重36g(232→272:1492-1220),考虑到过油蔬菜损失的水分,可以认为这56g油全部结结实实挂到青菜身上了,即使考虑装盘后渗出的油脂,这一盘菜摄入30-40g油脂还是没啥问题的。

最可怕的是这是生重只有半斤的青菜,如果是完整的一斤绿叶菜,吸油量得翻1.5-2倍,已经快和半斤挂糊油炸肉类的吸油量不相上下了。(但是该说不说拉完油的青菜确实好吃,油润

)

)实验3:油炸烹饪蒜香鸡翅的吸油量以及高温冲炸能否逼出吸入的油脂?

腌制后鸡翅大约500g,裹粉后没称,大约再算他50g吧。

6成热油炸成熟后油量重量变化80g(1220→1140),食材本身重量变为450g,也就是说粗略估计大概水分脱去了100-150g以上?

升到7成油温后冲炸,油量重量继续变化32g(1140→1108),食材本身重量变为435g,由于短时间冲炸食材脱去的水分无从得知,虽然油温更高水分脱去的更多更迅速,但冲炸的时间只有第一次炸制的6分之一,根据经验来说可能二次冲炸脱水的量大概是第一次的3分之一左右,大概30-50g?

因此来说这30g油应该也是差不多全被食材吸进去了,也差不多证伪了大部分大厨的一个说法:冲炸可以把已经油炸的食材内部吸收的油脂通过水分的逼出部分逼出。

(东北大舅这个说法我一直将信将疑)

(东北大舅这个说法我一直将信将疑)通过这次实验粗略的来看我认为不是很现实,最多说冲炸吸收的油脂远少于第一次炸制吸收的油脂,并且高温脱水会在口感上(比如酥脆和减少油腻感)有提升,但是我不认为冲炸可以减少食材吸入的油脂,从直觉上来看,你只要放进油锅炸,一定会吸油,不过是多和少的区别。

这个实验的结果也基本和我之前看到的他人做的试验数量级接近:比如一斤挂糊的里脊油炸大概也是消耗起码100g二两油。

也就是我们可以粗略认为大部分挂糊油炸的菜,一斤食材消耗的油量在100g,二两油这个数量级附近。

初步结论:

现在可以解释一下为什么实验素菜也采取拉油的烹饪方式

1.炒过菜的坛友都知道,这种容易出水的绿叶菜在家庭火力的条件下,如果你按照控制油脂的方式放10g左右的油炒,结果一定是食材进去油就被立马吸干,锅底变成干的然后食材微微出水锅底变成轻微类水煮,出水的多少取决于食材控水状态、控温和火力,反正这个油量不可能起到足量传热媒介的作用,直接就被食材吸干了。请注意,10g油这个量还是针对半斤菜,家庭灶不拉油是不可能直接放一斤菜还能是炒菜的,那只能变成纯水煮。

也就是说按照每天摄入一斤菜来说,你随便炒炒放20g油也就是杯水车薪,根据我的经验如果要达到每个食材都能被油脂包裹,食材入锅翻炒后锅底还能留有一层油脂的情况,起码也得是40g油以上。

所以我很好奇如果直接拉油的话吸取油量和靠近商业化的炒制的区别,事实证明拉油那1斤菜可能就要直奔80-100g了,相对于炒制还是2倍以上。

不过尽管如此,对于口味和烹饪方式上靠近商业化的情况下,即使是炒制,绿叶菜的油脂需求量依然不可小觑,如果菜要炒的足够油润好吃,起码40g油脂也是直接把每天一个人的油脂配额接近直接用光了。

所以基于美食版的平均厨艺水平,特别是厨艺比较高,追求口味的坛友,如果需要注意自身的油脂摄入和减脂的,请注意绿叶菜是一个隐藏的吸油大户,特别是做的很好吃的情况下,按照每天的推荐食材摄入量(一斤菜和半斤肉),素菜做的足够好吃会和油炸荤菜额外摄入的油脂相当,很多人可能没有意识到这一点。

2.相当多的人是没有办法顿顿自己做饭的,那么如果外食,我可以说99%的馆子所有食材都是能过油就过油的,当然也包括素菜,所以对比做了一个非叶菜素菜拉油的吸油量测试,一斤菜也是起码40g油。

所以在控制了过量碳水和戒除零食的情况下,你还减不下来很有可能是隐藏的油脂摄入太多了,比如外食的烹饪方式油脂一定是大大超标的,如果你按照自己做比较清淡的烹饪方式和感觉去计算热量,那么会严重低估摄入量。

3.油炸菜大家都知道油多不健康,但是真的吸了多少油的数值化量化很少有人去做,现在一个粗略的数量级给到各位,一斤油炸食物≈100g也就是二两额外油脂摄入,按照每天250-300g肉类摄入来说,如果烹饪方式是油炸的那么50g油脂配额直接用完,这还没有算肉本身含有的脂肪,这可以帮助各位更好的理解减肥减脂为什么要少吃甚至戒除油炸食品,甚至脂肪稍高一些的肉类就要去皮去脂,因为现代社会饮食脂肪实在太易得了。

4.除了油炸菜外,红烧菜其实如果比较追求烹饪口味的情况下,隐藏热量也非常恐怖,比如到达一定的烹饪水平就会上糖色,而糖色不是烧成焦糖色就没热量的了,比较商业化和大厨的做法,那个糖色的糖都是起步4 50g放的,再加上红烧调味的糖口起步20g,这光糖的碳水就是接近300卡的热量了。另外,很多酱料也是隐含有非常多的油的,比如沙拉酱、花生酱、麻酱、辣椒油、蒜蓉酱等,这个也是老生常谈的问题了。

如果你追求正统技法逢烧必炸,就会再额外摄入100g油脂。如果你不巧做的还是大酸甜口的糖醋菜,那么用于调味的糖起步100g,这里光游离脂肪和游离糖加起来的热量就有1300大卡,这就是糖油混合物的威力

除此之外还有大家都应该熟知的烘焙、零食、高密度能量的现代化食物制品也是热量杀手。一般男性胖子都是正餐的碳水和油脂总量超标,而女性有一部分是正餐的优质碳水蛋白质不好好吃,但是奶茶蛋糕零食拉满,这其中绝大部分也是油脂严重超标。

5.上文的热量摄入全都是按上限计算的,实际摄入的油脂应该并没有那么多(比如部分残留在餐具内,消耗的油并不是完全被食物吸收了),但是基于人特别是需要减肥的人总会低估自己的摄入的原因,计算热量的时候往多了算总是比往少了算要好。

给一些对油的质量和多少没有概念的小伙伴统一认知

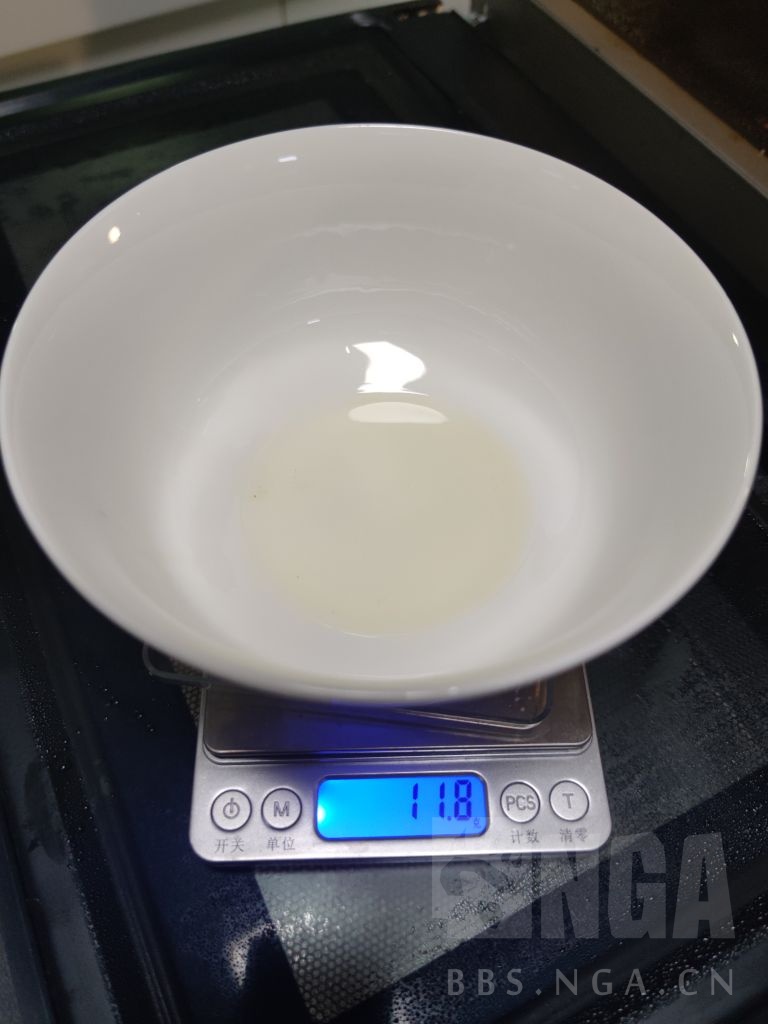

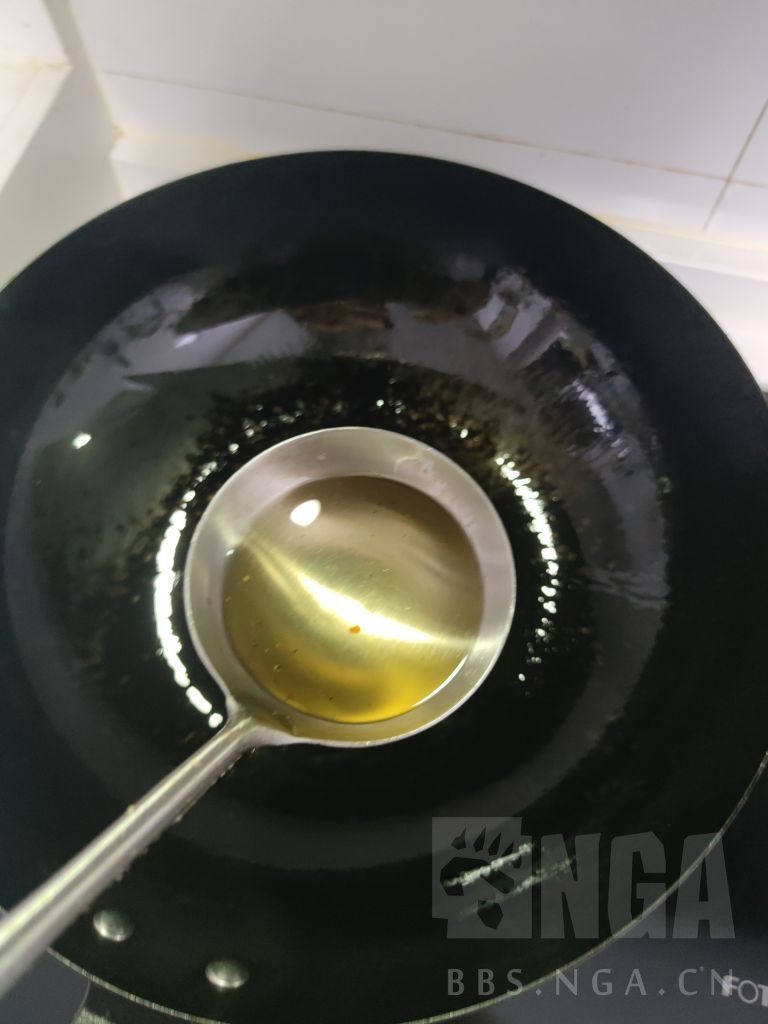

如图分别是10g油,在炒勺和锅内的视觉观感,顺带一提,如果你热锅冷油先润锅,把油倒掉留在锅壁上的油膜的量大概就是5-10g(视你倒的时间长短,滴的干不干净)

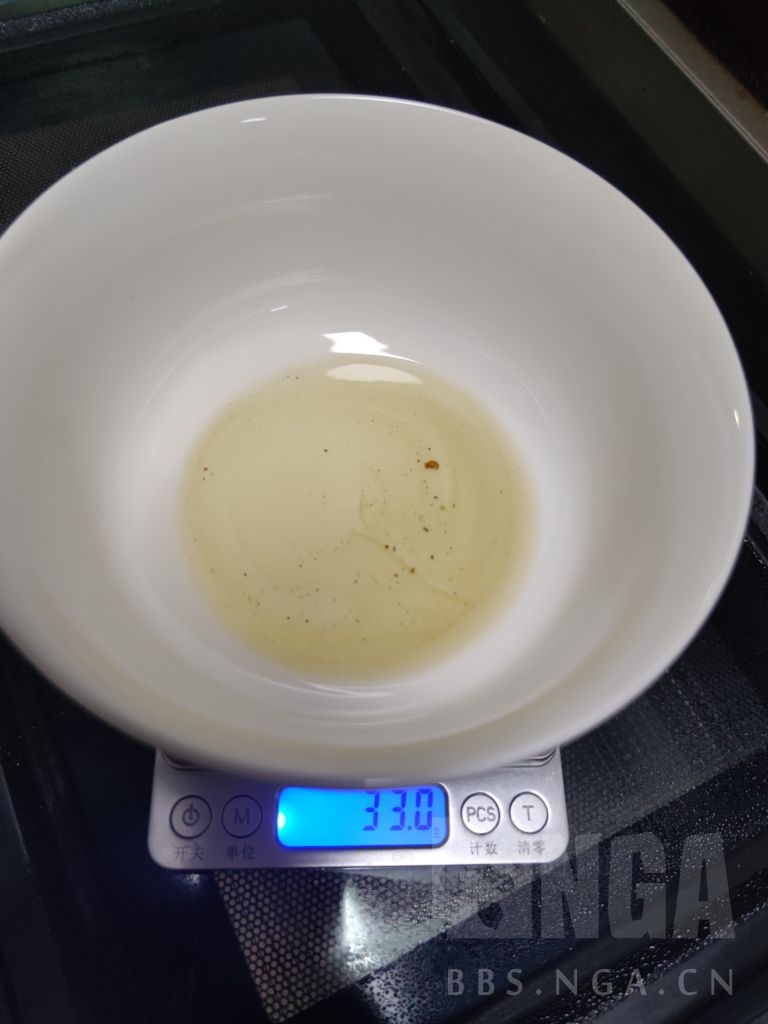

如图分别是30g油,上略。

如图分别是50g油,上略

如图分别是80g油,但是哪怕是80g油放锅里平摊着看起来也并不多,参照这个量回去看一下美食烹饪up主特别是厨师出身的视频,你会发现很多常规菜用油量都接近这个用量了

(很多菜最后还要加明油,又是起步20g)

(很多菜最后还要加明油,又是起步20g)值得注意的是,我的炒勺是家庭版小炒勺,锅也偏小,你在网上比较专业的烹饪视频里看到的都要比我大不止一号,我这个炒勺装满快溢出来是100g油,而网上视频大厨手里的炒勺,这个容量得*1.5。

比如东北大舅和王刚,他们那个炒勺一勺装差不多快满就是120g(相当于我上图80g左右的深浅),而这类大厨随手用炒勺勾一小勺油,就是起步30-40g油,比如爆香葱姜蒜然后下肉片肉丝,按照我的观察起码就是这个数量级的油,所以有时候有坛友会疑惑用铁锅为什么也滑油了也热锅了最后还是沾,如果你是按10g油炒菜这么放的,如果控温能力不是非常强那么沾很正常,大厨的基础油用量都是一般人的3-4倍

所以我要再强调一遍,外食的馆子都是像大舅王刚这样的用油习惯,所以你在估计外食的热量的时候,但凡见到食材的外围都是油润的包裹着油脂的,请按照自己直觉的热量起步加300-500卡才比较合适,如果你明确能认知吸油量非常大的菜品,请按照每斤额外100g油脂摄入计算(比如炒饭

一份餐馆油润的炒饭轻轻松松1200-1500大卡,老吃这个能减肥就见鬼了)。

一份餐馆油润的炒饭轻轻松松1200-1500大卡,老吃这个能减肥就见鬼了)。趣味答题:

基于本贴内容给两个小小的热量判断相关实操。

1.上面的图是我顺便做的土豆片炒洋葱,不是采用的直接过油方式,而是尽量省油的煎的方式,在保证一定的烹饪口感的前提下,请猜测我使用了多少额外油脂。

2.我今天的晚餐吃了5个上文实验中的蒜香鸡翅,3分之1份量的土豆片炒洋葱,生重60g的米饭,正常炒制的蔬菜200g(额外使用油脂10g),求本餐大概的摄入热量,碳蛋脂供能比例。

答案 ...

总结:

1.热量差是减肥的唯一准则,其中定量自己的热量摄入是占据95%重要性的事情,但是很多人要么就是完全看感觉,要么粗略的计算热量但是忽略了隐藏的一些热量刺客,比如游离油脂,油脂的能量密度实在是太高了,而进入现代化社会之前哪怕是小地主也不能获得足够的油脂摄入,所以人类的身体完全的、百分百的、从始至终是基于缺乏油脂摄入来运作的,现代化的社会环境下对于我们原始的肉体,脂肪摄入只要不刻意控制绝大部分时候都是超标的。

2.大部分计算食物热量的app,油脂都是往少了算的,比如薄荷里绝大部分的菜油脂都是按5-15g计算的,你如果自己做并且能控制每道菜都是这种低用量那你可以直接采信薄荷里的成品热量数据。

但凡你做菜比较追求口味,厨艺比较好,比较往商业化烹饪方式和餐馆靠拢的,以及没办法只能外食的,请把食材生重和油脂分开计算,不能准确计算重量的、以及看起来就被油脂包裹很油润的菜,哪怕他本身食材是很健康的食物,也请在自己常规的估计量上加300-500大卡,部分明确大量吸油的菜品如油炸食物、吸油特性食材(茄子以及任何带炒蛋的菜)、糖油混合物(炒饭、任何油炸面粉类食物比如油条、墩子、葱油饼等,早餐是重灾区)、任何大酸甜口糖醋菜,请直接起步double估算热量摄入。

3.反过来说,如果你自己做菜并且使用的都是比较清淡的油脂使用策略(每道菜5-15g),那么只要不吃特别吸油的那些菜,正常的炒菜在摄入一天的需求量的同时(1斤蔬菜半斤肉),差不多油脂摄入也是正好的。

所以只要你能自己做菜并且控制油脂的用量(注意前提),那么炒菜完全是可以正常吃的,并没有必要天天吃水煮鸡胸西蓝花,人体每天是需要20-30%的能量来源于油脂的,油脂摄入并不是越少越好。

完

最近几天都是中午去游泳 上午啃一半代餐面包(可能加半个苹果或者一块煮玉米) 下午上班生吃蔬菜水果加剩下的代餐面包,各自分开吃

最近几天都是中午去游泳 上午啃一半代餐面包(可能加半个苹果或者一块煮玉米) 下午上班生吃蔬菜水果加剩下的代餐面包,各自分开吃 油进锅里这直观度,我要向水煮屈服了

油进锅里这直观度,我要向水煮屈服了