JuanLibre

2025-04-09T05:38:00+00:00

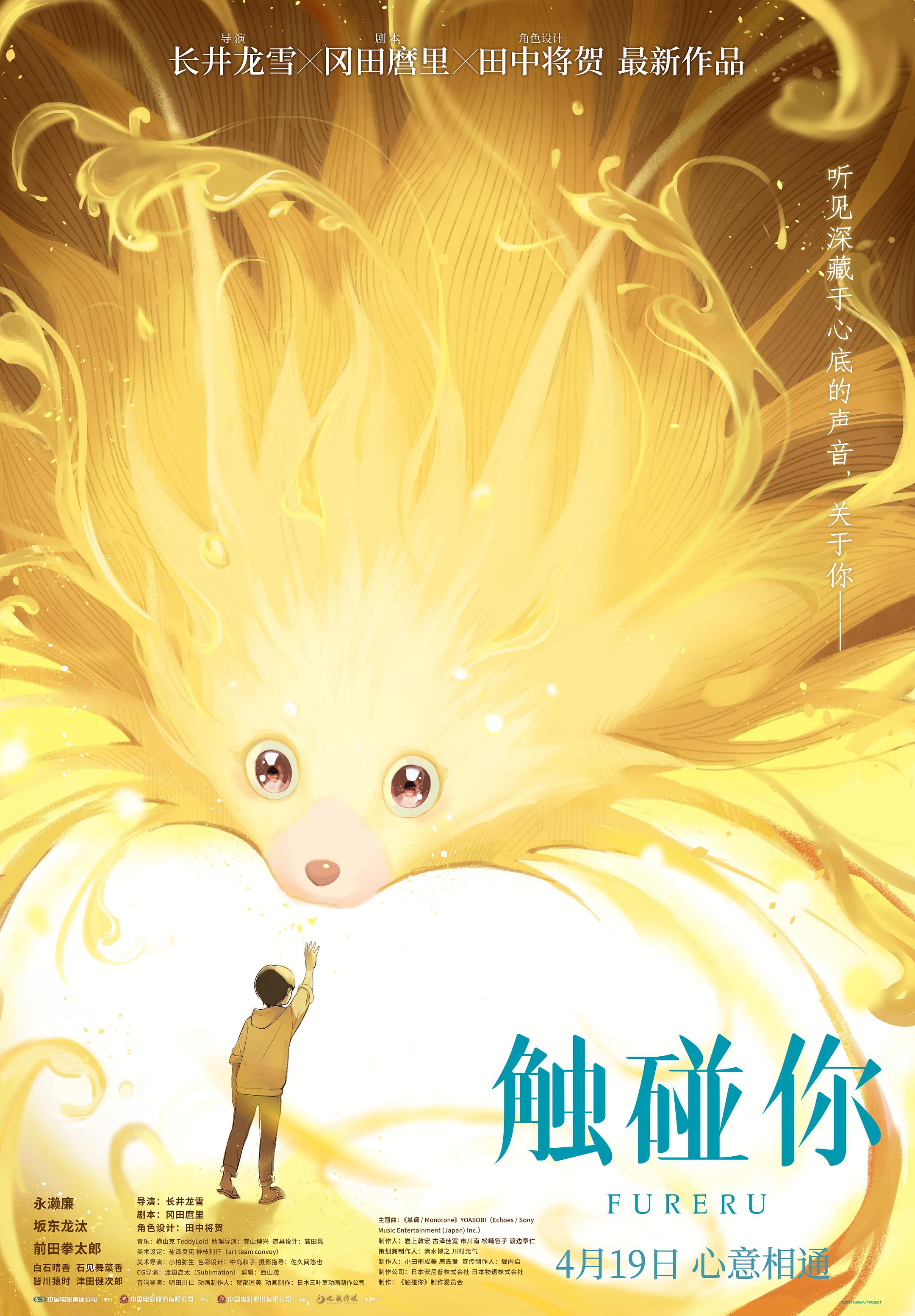

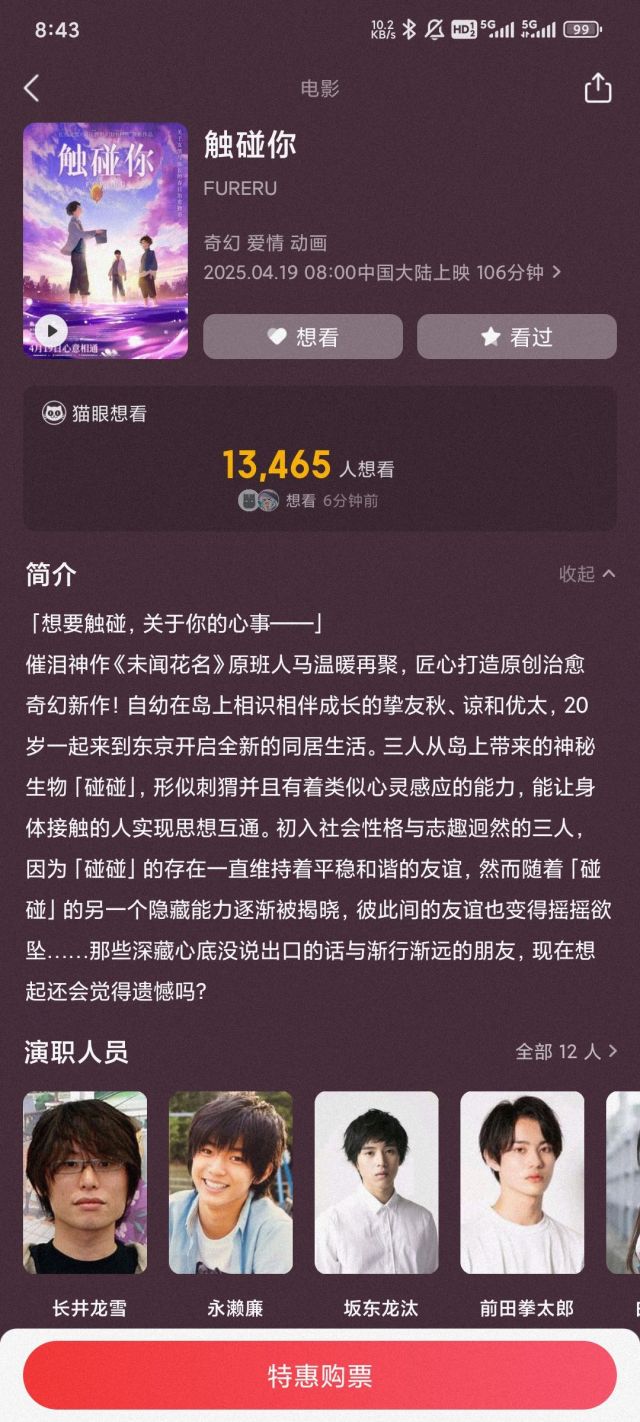

2025年4月11日,由日本动画界"黄金三角"长井龙雪、冈田麿里、田中将贺联袂打造的电影《触碰你》登陆上海举办中国首映礼。这部以"心灵感应"超能力为线索,探讨现代人际关系的动画作品,在上映前已引发中日观众热议。首映礼前夕,导演长井龙雪接受独家专访,坦诚分享创作背后的思考轨迹。

另外只要在本帖回复的小伙伴就有机会获得NGA水杯(2个)或者NGA纪念币(2个)~~

另外只要在本帖回复的小伙伴就有机会获得NGA水杯(2个)或者NGA纪念币(2个)~~

问:您与冈田麿里、田中将贺组成的"秩父铁三角"时隔五年再次合作,这次在《触碰你》中有哪些延续或突破?

答:我们始终关注人与人的交流主题。之前的作品描绘了角色在校园环境中的成长,而这次将舞台从秩父转移到东京,生活环境的变化带来了人物关系的转变。我们着重刻画这种转变过程中产生的全新互动模式。

问:《触碰你》中三人组的矛盾与和解,是否汲取了《未闻花名》群像戏的经验?具体有哪些叙事手法的借鉴或革新?

答:创作时更多依靠直觉,虽然会自然融入过往经验,但我们有意识地避免重复。这次尝试用区别于前作的方式展现人物关系。

问:"碰碰"既是维系友情的纽带,也是撕裂关系的隐患,这一矛盾设计背后的思考是什么?您如何解读"碰碰"与人类情感互动的复杂性?

答:"碰碰"本质是具象化的心灵感应能力。最初只作为剧情道具设计,但随着创作深入,它逐渐具备角色属性。我们开始思考这个"存在"本身的思维逻辑,这种拟人化处理让超能力与人类情感的互动更具层次。

问:影片聚焦青年初入社会的迷茫,您认为"友情"在成长中扮演怎样的角色?

答:友情不仅是年轻人的课题,更是所有人生命中的重要联结。它帮助我们应对生活挑战,这种人与人之间的羁绊具有普世价值。

问:您希望观众从《触碰你》的结局中获得怎样的启示?

答:故事揭示了隐藏真实想法带来的问题。并非鼓励全盘倾诉,而是希望启发观众重新审视沟通方式,在真诚表达与适度保留间寻找平衡点。

问:《触碰你》的场景设计(如都市与自然景观)在表达上有什么特殊的用意?

答:乡村场景便于展现自然美感,而东京的都市环境天然带有封闭感。这种物理空间的压抑感与角色内心的孤独形成对照。

问:数据显示Z世代观众占比超73%,这种受众变化是否会影响您的创作方向?如何看待这一群体的特殊性?

答:作品需要反映时代特征。Z世代群体具有多样性特质,这种多样性本身会衍生新的社会课题,值得我们关注。

问:您希望《触碰你》在中国观众中引发哪些共鸣?未来会从哪些方面深化此类题材创作?

答:中日青年都面临相似的成长烦恼。我们不想刻意放大焦虑,而是希望传递"每个时代的年轻人都有独特困惑"的共鸣感。

问:您的作品常聚焦心灵议题,是否与个人经历相关?

答:确实融合了部分真实体验与理想化投射。年轻时朋友不多的经历,以及"如果当时能这样沟通就好了"的期许,都影响着创作视角。

答:我们始终关注人与人的交流主题。之前的作品描绘了角色在校园环境中的成长,而这次将舞台从秩父转移到东京,生活环境的变化带来了人物关系的转变。我们着重刻画这种转变过程中产生的全新互动模式。

问:《触碰你》中三人组的矛盾与和解,是否汲取了《未闻花名》群像戏的经验?具体有哪些叙事手法的借鉴或革新?

答:创作时更多依靠直觉,虽然会自然融入过往经验,但我们有意识地避免重复。这次尝试用区别于前作的方式展现人物关系。

问:"碰碰"既是维系友情的纽带,也是撕裂关系的隐患,这一矛盾设计背后的思考是什么?您如何解读"碰碰"与人类情感互动的复杂性?

答:"碰碰"本质是具象化的心灵感应能力。最初只作为剧情道具设计,但随着创作深入,它逐渐具备角色属性。我们开始思考这个"存在"本身的思维逻辑,这种拟人化处理让超能力与人类情感的互动更具层次。

问:影片聚焦青年初入社会的迷茫,您认为"友情"在成长中扮演怎样的角色?

答:友情不仅是年轻人的课题,更是所有人生命中的重要联结。它帮助我们应对生活挑战,这种人与人之间的羁绊具有普世价值。

问:您希望观众从《触碰你》的结局中获得怎样的启示?

答:故事揭示了隐藏真实想法带来的问题。并非鼓励全盘倾诉,而是希望启发观众重新审视沟通方式,在真诚表达与适度保留间寻找平衡点。

问:《触碰你》的场景设计(如都市与自然景观)在表达上有什么特殊的用意?

答:乡村场景便于展现自然美感,而东京的都市环境天然带有封闭感。这种物理空间的压抑感与角色内心的孤独形成对照。

问:数据显示Z世代观众占比超73%,这种受众变化是否会影响您的创作方向?如何看待这一群体的特殊性?

答:作品需要反映时代特征。Z世代群体具有多样性特质,这种多样性本身会衍生新的社会课题,值得我们关注。

问:您希望《触碰你》在中国观众中引发哪些共鸣?未来会从哪些方面深化此类题材创作?

答:中日青年都面临相似的成长烦恼。我们不想刻意放大焦虑,而是希望传递"每个时代的年轻人都有独特困惑"的共鸣感。

问:您的作品常聚焦心灵议题,是否与个人经历相关?

答:确实融合了部分真实体验与理想化投射。年轻时朋友不多的经历,以及"如果当时能这样沟通就好了"的期许,都影响着创作视角。